Kleiner Wagen, große Geschichte

Das Goggomobil als Zeitzeuge. Warum technische Objekte Geschichte erzählen

Unter dem Leitsatz „Wir erhalten, was uns bewegt“ berichten Restaurator:innen aus ganz Deutschland am 19. Oktober 2025, was sie antreibt und welche Bedeutung Kulturgut für die Menschen hat. Sie zeigen, dass Kulturgut Menschen emotional bewegt und bisweilen auch selbst in Bewegung gerät. Im Gespräch mit Restaurator Philip Mandrys wollen wir mehr über die Bewahrung von industriellem Kulturgut erfahren. Von ihm stammt auch das diesjährige Plakatmotiv zum Europäischen Tag der Restaurierung: ein Goggomobil.

INTERVIEW

Industrielles Kulturgut – welche Objekte zählen dazu?

Philip Mandrys: Dazu zählen zum einen große Bauten wie Brücken oder Fördertürme aus dem Bergbau, Automobile, Eisenbahnen und Flugobjekte, industrielle Maschinen und Anlagen, aber auch Kleinobjekte wie die Nähmaschine der Urgroßmutter, Haushaltsgeräte und zahlreiche andere Alltagsgegenstände. Objekte also, die die zurückliegenden 150 Jahre hervorgebracht haben und die den meisten Menschen bis heute vertraut sind.

Warum sind diese Dinge so erhaltenswert?

Historische technische Objekte sind wertvolle Zeit- und Sachzeugnisse. Sie spiegeln die Entwicklungen der letzten zwei Jahrhunderte wider und machen Geschichte konkret erlebbar. Ein Automobil kann etwa für eine längst vergessene Epoche der Industriegeschichte stehen. Ein Eisenbahnwaggon aus dem 19. Jahrhundert zeigt, wie der Ausbau des Schienennetzes den Strukturwandel z.B. in der Pfalz vom ländlichen Gebiet hin zum Industrieraum vorantrieb.

Doch es geht nicht nur um „große Geschichte“: Auch kleine, scheinbar unscheinbare Alltagsgegenstände wie eine Nähmaschine dokumentieren technologische Entwicklungen und gesellschaftliche Gewohnheiten. Solche Objekte sind Teil unseres kulturellen Gedächtnisses – und ebenso erhaltenswert wie Kunstwerke.

Der verantwortungsvolle Umgang mit technischem Kulturgut bedeutet deshalb, es in seiner Gesamtheit zu verstehen, behutsam zu erhalten und als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu bewahren.

Was sind die besonderen Herausforderungen bei der Konservierung und Restaurierung?

Industrielle Kulturgüter sind vor allem von Zersetzungsprozessen wie z. B. Korrosion von Metallen oder der Versprödung von Gummi und Kunststoffen bedroht. Ihr Erhalt erfordert Spezialwissen und kontinuierliche Forschung. Hierbei kommt es darauf an, die modernen Materialien exakt zu analysieren und ihren kulturellen Wert zu bestimmen, um passende Erhaltungsmaßnahmen ergreifen zu können. Die Restaurierung erfordert daher oft interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Eine besondere Herausforderung bei der Konservierung und Restaurierung spielt oft die schiere Größe der Objekte und die damit verbundene Logistik bei einer notwendigen Umlagerung oder beim Transport.

Eine unablässig sich wiederholende Fragestellung ist vor allem auch: Sind eine Nutzung und ein Schaubetrieb möglich? Die Technik und Funktion sind ein integrales Element. Hier vertrete ich den Ansatz, dass nur wer die Technik und Abläufe versteht, diese auch erhalten und bewahren kann.

Eine weitere Herausforderung in der Konservierung und Restaurierung technischer Objekte liegt in der Vermittlung unserer Arbeitsweise und der zugrunde liegenden Prinzipien. Viele historische Fahrzeuge wie Automobile, Fahrräder, Motorräder oder Schienenfahrzeuge werden auch von Enthusiasten mit großem Engagement aufgearbeitet und gepflegt. Dabei steht häufig die Funktionsfähigkeit und neuwertiger, optische Zustand im Vordergrund, während restauratorische Aspekte wie Substanzerhalt, Authentizität oder historische Aussagekraft weniger berücksichtigt werden.

Bis in die 1970er Jahre war diese Herangehensweise – alles soll funktionstüchtig und „schön“ sein – auch in Museen üblich. Deshalb ist sie noch heute weit verbreitet. Für Restauratorinnen und Restauratoren ist es wichtig, den Blick auf das Objekt als historisches Sachzeugnis zu lenken. Es erzählt über technische Entwicklungen, historische Zusammenhänge, gesellschaftliche Veränderungen oder persönliche Geschichten und Emotionen – weit über die reine Technik hinaus.

Das bedeutet auch, Diskussionen zu führen, zu erklären, zuzuhören und Geduld aufzubringen. Nicht alles muss vollständig erneuert werden, nur weil der Lack matt ist oder Korrosionsspuren sichtbar sind. Ziel ist es, das Objekt in seiner Gesamtheit erlebbar und verständlich zu machen – für Fachleute, Besitzer und das Publikum gleichermaßen.

Warum haben Sie sich entschieden, sich auf die Bewahrung dieser Kulturgüter zu spezialisieren?

Die Bewahrung technischen Kulturguts fasziniert mich, weil sie den Erhalt historischer Substanz mit Funktionalität und gesellschaftlicher Bedeutung verbindet. Technische Objekte sind nicht nur materielle Dinge – sie spiegeln Entwicklungen in Politik, Wirtschaft, Stadtplanung und unserem Alltag wider. Besonders am Beispiel des Automobils lässt sich erkennen, wie tief Technik unsere Gesellschaft prägt. Mich motiviert, durch die Erforschung und den Erhalt dieser Kulturgüter einen Beitrag zur Reflexion der Vergangenheit und zu nachhaltigen Entscheidungen für die Zukunft zu leisten – und natürlich begeistert mich auch die Technik selbst.

Sie haben schon einige Automobile restauriert. Das Goggomobil ist eines ihrer Lieblingsprojekte. Warum?

Das Goggomobil T250, Sammlungsgut des Kölnischen Stadtmuseums, war das Objekt meiner Masterarbeit – und damit mein erstes Restaurierungsprojekt dieser Größenordnung. Das allein macht es zu etwas Besonderem für mich. Die Arbeit daran entstand in enger Zusammenarbeit mit meinen Dozenten Frau Prof. Dr. Friederike Waentig und Herrn Andreas Krupa vom CICS TH Köln, sowie mit Herrn Prof. Dr. Frank Herrmann vom Institut für Fahrzeugtechnik und Frau Andrea Habel-Schablitzky, der damaligen leitenden Restauratorin des Kölnischen Stadtmuseums. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit war fachlich wie persönlich äußerst bereichernd – für mich ein neues Feld, das wir mit viel Engagement gemeinsam erschlossen haben.

Doch auch das Objekt selbst hat mich begeistert: Das Goggomobil steht exemplarisch für eine Zeit des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs in der BRD. In den 1950er/60er Jahren ermöglichte es vielen Menschen mit geringerem Einkommen erstmals Teilhabe an der automobilen, individuellen Mobilität. Dadurch veränderte sich nicht nur der Alltag der Menschen, deren Verständnis von Mobilität, sondern es wirkte sich stark auf die Gesellschaft aus. Es galt schon fast eine bedingungslose Akzeptanz des Automobils.

Deutlich wird dies mitunter an den Städten. In den 1950er/60er Jahren ordnete sich die Stadtplanung dem Automobil unter, Schneisen wurden durch historische Stadtkerne geschlagen – die Stadt Köln ist ein Beispiel dafür. Dies wäre heute so nicht mehr denkbar und umsetzbar.

Kleinstwagen wurden in den 1950/60er Jahren in Masse gefahren, Teilhabe an der automobilen Mobilität war damals von unglaublich hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Daher wurden zu dieser Zeit diese kleinen Fahrzeuge von ihren Besitzern geschätzt.

Es kommen die Wirtschaftswunderjahre, das Einkommen steigt und die Gesellschaft der BRD wandelt sich nach der Zeit der Entbehrung der Nachkriegsjahre zur Konsumgesellschaft. Es zählt nicht mehr nur, was man braucht, sondern was man will und was einem suggeriert wird: größere, schnellere und auch sicherere Automobile. Somit endet die Zeit der Kleinstwagen und sie werden verschrottet und geraten nach und nach in Vergessenheit. Bis man sich nach Jahrzehnten später wieder an sie erinnert und sie zu kleinen Liebhaberstücken werden.

Diese Entwicklung spiegelt das Goggomobil aus dem Kölnischen Stadtmuseum wider und wird dadurch zu einem bedeutenden Zeitzeugen einer Entwicklung, welcher wir uns teilweise nicht mehr bewusst sind: dass Automobile heute zu einem jederzeit verfügbaren Alltagsgegenstand geworden sind.

Das Goggomobil zeigt diese Spuren der Wertschätzung, der Akzeptanz, der Nutzung, der Alterung, des Vergessens, der Vernachlässigung aber auch der Wiederentdeckung.

Es glänzt nicht – aber genau das macht es authentisch. Für mich ist es nicht die allein die Technik, die zählt, sondern die Geschichten, die das Objekt erzählt.

Welche Maßnahmen mussten an diesem Automobil ergriffen werden?

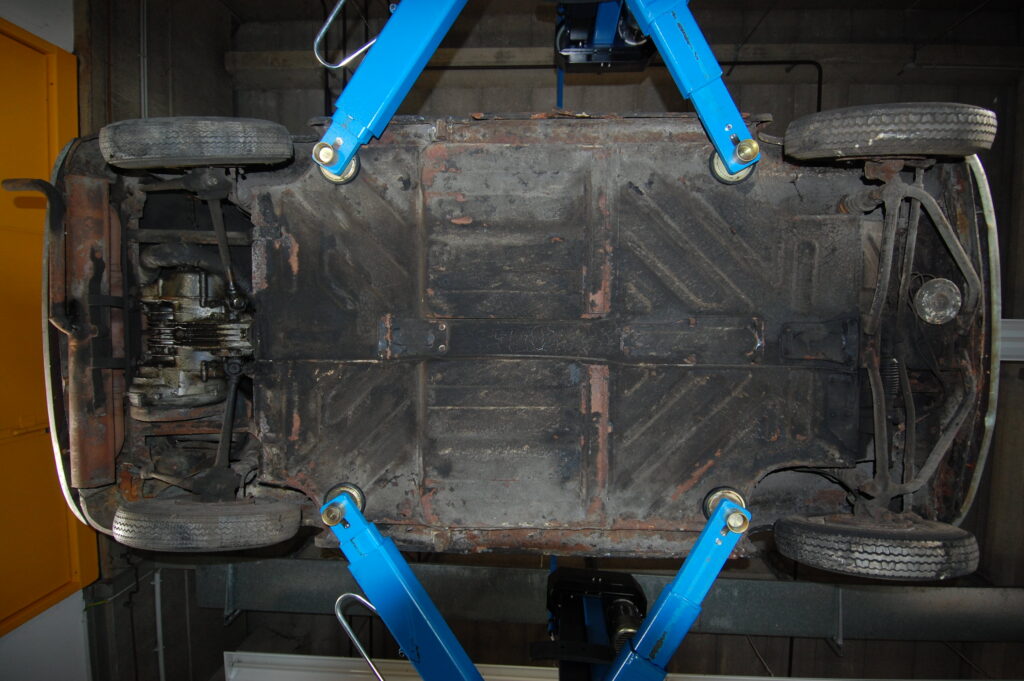

Zu Beginn lag die Thematik meiner Masterarbeit auf der Schließung von Fehlstellen im Karosserielack. Auf der Hebebühne im Labor von Prof. Dr. Frank Herrmann am Campus Deutz der TH Köln zeigte sich jedoch, dass eine umfassendere Konservierung des Fahrzeugs zwingend notwendig war. Im Zuge der Arbeiten wurde das Goggomobil vollständig demontiert und alle Bauteile gründlich gereinigt – teils mit dem Trockeneisverfahren. Dieses ermöglichte sogar die schonende Abnahme eines später aufgebrachten Unterbodenschutzes, ohne die originale werkseitige Bitumenschicht zu beschädigen – ein Verfahren, von dem man zunächst annahm, es könne nicht funktionieren.

Darüber hinaus erfolgte eine minimalinvasive Stabilisierung der geschädigten Blechsubstanz, die Rückformung deformierter Karosseriepartien sowie die Schließung von Rissen in den Sitzbezügen. Ergänzt wurde dies durch den Einbau einer neuen Heckscheibe und die abschließende Remontage des Fahrzeugs. Den Abschluss bildete die Retusche und Schließung der Fehlstellen im Karosserielack.

Die Eingriffe blieben so gering wie möglich, zielten aber gleichzeitig auf eine nachhaltige Stabilisierung der vorliegenden Substanz. Die Spuren des „Lebens“ des Goggomobils wurden behutsam gesichert, damit seine Geschichte und Authentizität bewahrt bleiben.

Warum muss die Technik häufig zerlegt werden?

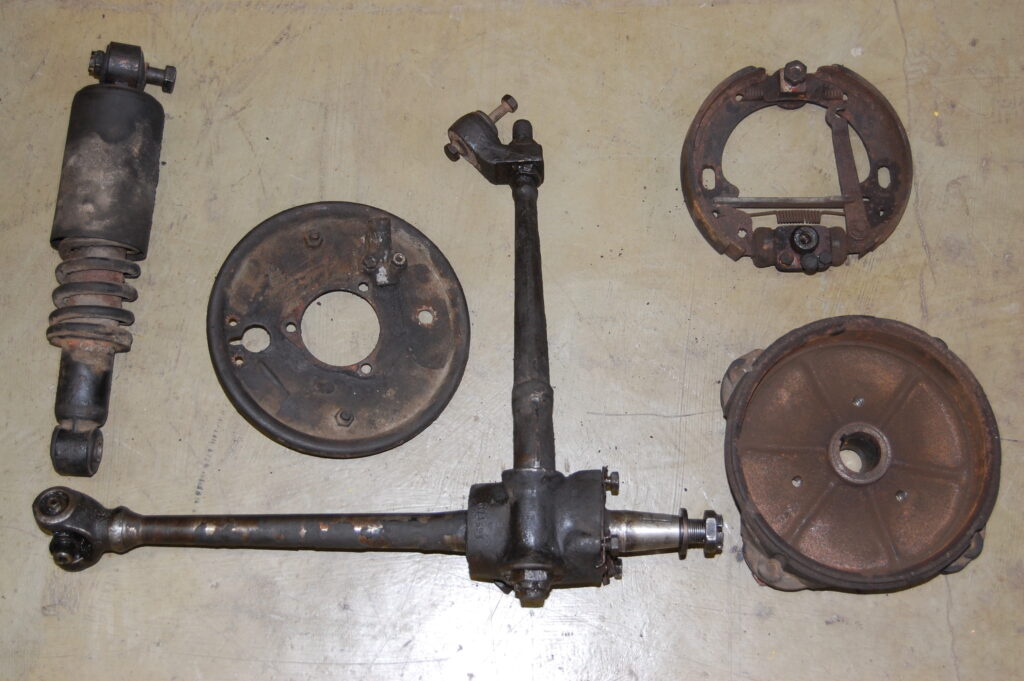

Eine Demontage ist nicht in jedem Fall zwingend notwendig. Dennoch ist sie bei technischen Objekten oft sinnvoll, wenn man eine wirklich nachhaltige Konservierung erreichen möchte. Viele Bauteile – etwa Lager – sind in Gehäusen verborgen. Dort befinden sich Schmierstoffe, die mit der Zeit entweder verharzen und die Beweglichkeit blockieren oder sich verflüssigen und austreten können. Ohne Zerlegung bleibt dieser Prozess unentdeckt.

Durch eine vollständige, schadfreie Demontage lassen sich alle Teile gleichermaßen bearbeiten, reinigen und konservieren. Das ist langfristig nachhaltiger, als immer wieder begrenzte Maßnahmen ausführen zu müssen. Zudem bietet nur die Zerlegung die Möglichkeit, den tatsächlichen Zustand jedes Bauteils zu erfassen und dokumentieren zu können.

Dürfen Rostflecken bleiben? Müssen Sie weg? Wie viel bleibt von der Originalsubstanz?

Sehr gute und zentrale Frage – sie berührt das Herzstück restauratorischer Ethik. In der Restaurierung spricht man oft vom „authentischen Alterungszeugnis“. Es ist ein eingeführter Fachbegriff, der eine wertschätzende Haltung gegenüber historisch gewachsenen Spuren ausdrückt – also genau die Diskussion, ob man Rost, Patina oder Risse belässt oder beseitigt. Grundsätzlich gilt: So viel Originalsubstanz wie möglich soll erhalten bleiben. In Ausnahmefällen kann ein Abtrag nötig sein – dann aber nur nach sorgfältiger Abwägung und mit klar dokumentierter Begründung.

Dabei muss zunächst geklärt werden, was überhaupt unter „Originalsubstanz“ verstanden wird: Meint man die Substanz unmittelbar nach der Herstellung oder diejenige, die sich über Jahrzehnte Nutzung und Alterung entwickelt hat? Gerade Spuren aus der Herstellungs- oder frühen Nutzungszeit sind besonders erhaltenswert.

Rost (oder Korrosion) ist dabei ein Sonderfall. Er ist Teil des natürlichen Alterungsprozesses von Eisen, geht aber mit Materialabbau und Stabilitätsverlust einher. Zwar kann man Korrosion stoppen oder verlangsamen, doch dies erfordert Pflege und stabile klimatische Bedingungen. Bleiben Rostspuren erhalten, können sie den Verfall beschleunigen – gleichzeitig können sie aber auch eine wichtige Aussagekraft besitzen: Sie dokumentieren Vernachlässigung, Nutzung oder den historischen Werdegang eines Objekts. All dies ist ebenfalls Teil der Objektgeschichte.

Ist das Goggomobil nun wieder fahrbereit?

Nein, das Goggomobil ist nicht fahrbereit – und das war auch nie das Ziel. Zwar wurde eine mögliche Wiederinbetriebnahme im Restaurierungskonzept diskutiert, denn gerade bei technischen Objekten gehört diese Frage grundsätzlich dazu. Technik ist nicht nur Materie, sondern auch Erfahrung. Ein Motorgeräusch, der Geruch des Treibstoffs oder das Zischen einer Dampfmaschine sind Teil des kulturellen Werts und gehen beim bloßen Betrachten verloren.

Trotzdem wurde beim Goggomobil bewusst auf die Inbetriebnahme verzichtet. Sie hätte starke Eingriffe in die Originalsubstanz erfordert und das Kölnische Stadtmuseum als Eigentümer verfügt nicht über die Ausstattung, um einen dauerhaften Betrieb mit regelmäßiger Nutzung und Wartung sicherzustellen. Wichtiger war daher der langfristige Substanzerhalt.

Ein weiterer Aspekt: Fahrbereite Goggomobile existieren weiterhin in Clubs und Sammlungen. Wer die Technik erleben möchte, findet dort Möglichkeiten – ohne dass das Museumsobjekt dafür seine Authentizität.

Fotos: Philip Mandrys

Weiterführende Links:

Kölnisches Stadtmuseum | Stadt Geschichte Anders

Philip Mandrys | Mandrys Konservierung & Restaurierung

Industrielles Kulturgut/Kulturgut der Moderne – Verband der Restauratoren VDR